Te Deum[1]

اللهمّ نمدحُك

(أ. عزيز حلاوة)

من أكثر الأناشيد الكنسية باللغة اللاتينيّة وقارًا. يُتلى في ختام فرض الفجر Matins (فرض القراءات)، وذلك منذ القرن السادس، كل مرّة يُتلى نشيد المجد لله في العلى في القداس.

إنّه ليس نشيدًا بالمعنى المعروف لشكل النشيد (أي ليس فيه مقاطع شعريّة واضحة الوزن عروضيًا، كما في أناشيد أمبروسيوس وبرودِنسيوس).

ويُتلى أيضًا في المناسبات الخاصّة العلنيّة خارج الليتورجيا الرسميّة مثل تتويج الملك، أو عند انتخاب البابا أو لدى اختتام أعمال المجمع الكنسي. ويُعتبَر كأنّه «النشيد الوطني» الكنسي، كما لكل وطن نشيده الرسمي.[2]

من المعروف جدًا أنّ هذا النشيد ألهَمَ العديد من الأناشيد المشابهة له، كذلك مقاطع فيها محاكاة ساخرة. وقد قام، على مدى العصور، العديد من الموسيقيين المشهورين بوضع ألحان بوليفونية لهذا النشيد في أسلوب كلاسيكي وأيضًا رومانطيقي، ومنهم بالسترينا، بورسيل، هاندل، سكارلَتّي، هايدن، موزارت، برليوز، بروكنير، فيردي وفوغان ويليامز.

لا تزال اليوم الكنيسة الكاثوليكيّة الرومانيّة تؤدّي هذا النشيد في المناسبات الكبرى، كذلك الكنيسة الأنجليكانيّة واللوثريّة، حتى لو أنّه لم يعُد نشيدًا شعبيًا مألوفًا.

يُصنَّف ضمن الأناشيد الكلاسكيّة منذ القدم. في القرن السادس يذكره الأسقف قبريانُس من طولون على أنّه واسع الانتشار في العالم المسيحي بأسره.[3] وكانت ضمن القانون الرهباني عند القديس بندكتُس.

من هو مؤلِّف هذا النشيد ؟

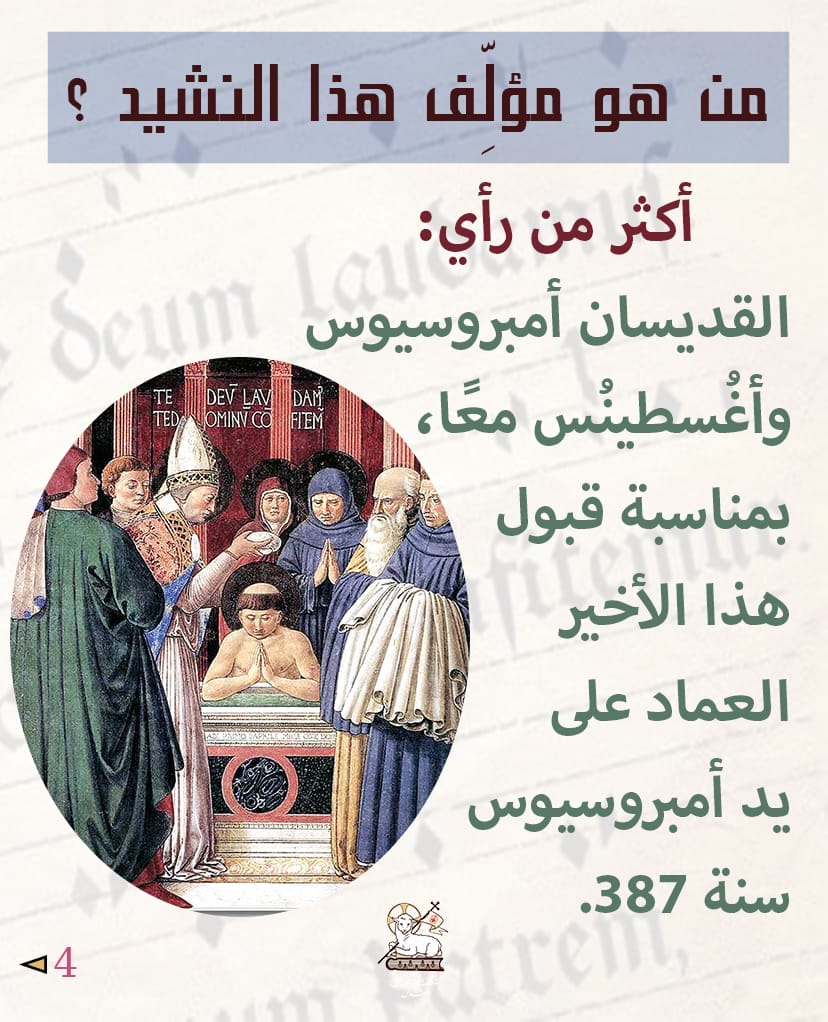

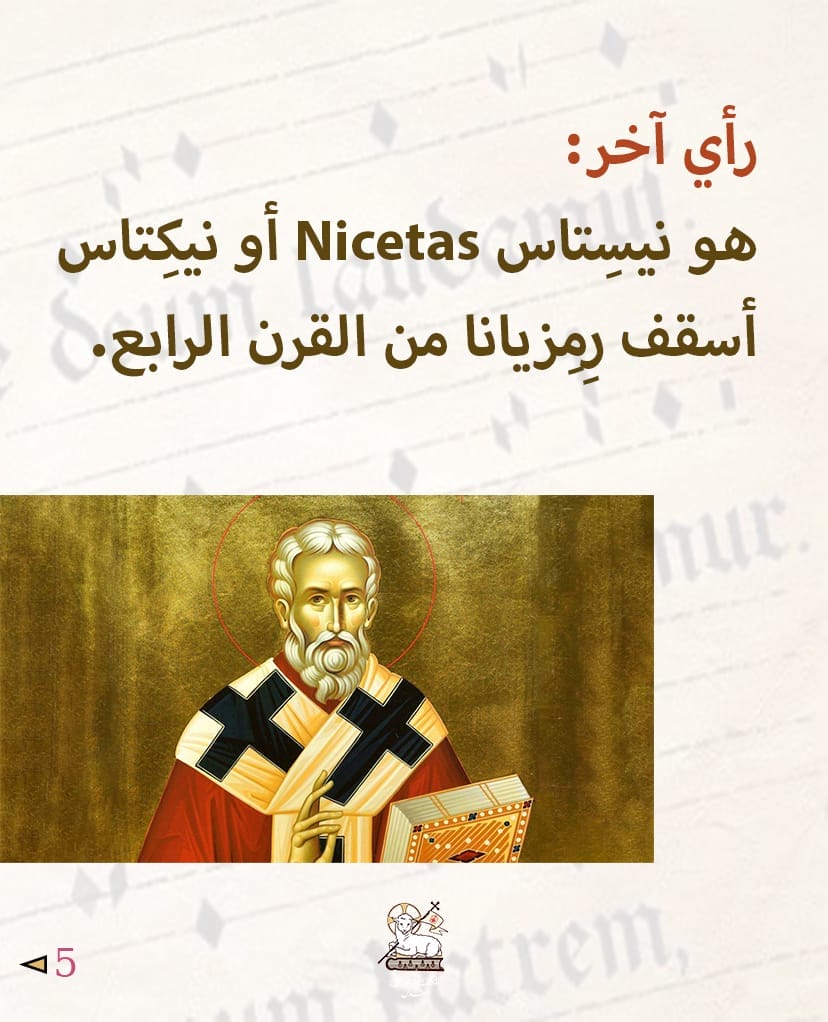

تُعتبَر قضية تحديد مؤلِّف هذا النشيد من المسائل المعقّدة والمطروحة للبحث. ولكن، وحسب التقليد الشعبي المعروف منذ القرنَين الثامن والتاسع، فإنّ مؤلِّف هذا النشيد هما القديسان أمبروسيوس وأغُسطينُس معًا، وذلك بمناسبة قبول هذا الأخير نعمة العماد المقدّس على يد أمبروسيوس في ميلانو سنة 387. غير أنّ بعض الباحثين من القرن التاسع عشر والقرن العشرين يرفضون هذا الطرح ويضعونه في سياق التقاليد الشعبيّة، وينسبون هذا النشيد إلى نيسِتاس Nicetas أو نيسِتا Niceta، أسقف رِمِزيانا Remesiana (حاليًا هي بيلا-بالانكا Bela-Palanka في يوغُسلافيا) من القرن الرابع.[4] وهنالك مَن ينسب النشيد إلى القديس هيلاريون أسقف بواتييه، أو لراهب من جبل كاسّينو (سيسِبوت Sisebut) أو إلى القديس أبّونديوس Abundius أسقف كومو (شمال إيطاليا). ولكن قصة النسبة إلى أمبروسيوس وأغُسطينُس هي التي ثبتت لغاية اليوم، وقد تبنَّى هذا التقليد أيضًا مارتن لوثر نفسه عام 1530.

غير أنّ النسبة إلى نيسِتاس أو نيكِتاس هي الأقرب إلى الصواب عند عدد من الباحثين من القرن الماضي[5]، خاصّة إذا عرفنا أنّه كان معروفًا كمؤلِّف أناشيد ومزامير، وذلك حسب شهادة القديس بولينُس من نولا Paulinus of Nola نفسه. كذلك لنيسِتاس هذا كتابات عن إنشاد المزامير بعنوان De psalmodiae bono.[6] ولكن هنالك مَن يُعارض هذه النسبة،[7] خاصّة أنّ شهرة أمبروزيوس وأغُسطينُس، ومكانتهما في الكنيسة، ترجّح الكفّة إليهما كمؤلِّفَين لهذا النشيد الذي انتشر في كلّ الكنيسة. فيما نيسِتاس لم يكن معروفًا، بالرغم من أنّه كان مؤلّفًا للأناشيد وعاصر القدّيسَين العظيميَن. ولكن كيف يمكن تفسير وجود الاسم «نِسيتاس» في المخطوطات القديمة لهذا النشيد؟

حسب رأي الباحثين فإنّ وجود هذا الاسم يمكن أن يكون نتيجة سوء ترجمة للكلمة اليونانية «نيكِتِس» νικητής وتعني «نصر»، إذ لا تعني هذه الكلمة اسم المؤلِّف، بل تدلّ على الشخص المكرَّس له النشيد. حيث إنّ النصّ الأصلي للقسم الأوّل لهذا النشيد قد كُتب باليونانيّة وليس باللاتينيّة،[8] وذلك لارتباط نصّ هذا النشيد بنشيد المجد لله في العُلى.

ونجد في الكتاب المقدّس أنّ بعض المزامير (وعددها 44 بالتحديد) تبدأ، بنصّها اللاتيني، بهذه الكلمة Victori وهي كلمة نسبة أو تكريس ترجمها إلى اللاتينية هكذا القديس هيرونيمُس عن الكلمة العبريّة לַמְבנַצֵּחַ وترجمتها اليونانية τῷ νικοποιῷ (إلى المنتصر). هذه الكلمة فسّرها العلّامة أوريجنِّس على أنّها تعني المسيح في تفسيره للمزمور 4: 1[9]. فيقول إنّ المزامير التي نجدها مكرّسة لداود هي في الحقيقة تُعلن نصر المسيح، والمسيح هنا هو المنتصر. من هذا المنطلق يمكن القول إنّ نشيد «اللهمّ نمدحك» يهدف إلى تمجيد المسيح، إذ كان لقب المسيح المنتصر من الألقاب الشائعة في أدب المسيحيّة الأولى، كما يشهد على ذلك أمبروسيوس[10]. كذلك في الفن المسيحي منذ أقدم العصور، إذ يصور المسيح المنتصر وإكليل الغار على رأسه (كما في دياميس كوزما ودميانُس). ونجد أنّ الكلمة «انتصر» تطبَّق على المسيح في العهد الجديد (يوحنا 16: 33): «ثقوا إنّي قد غلبتُ العالم». وفي سفر الرؤيا (17: 14): «هؤُلاءِ سيُحارِبونَ الحَمَل، والحَمَلُ يَغلِبُهم «نيكِسِي» νικησει في السريانيّة «نِزكو» ܢܙܟܐ لأَنَّه رَبُّ الأَربابِ ومَلِكُ الـمُلوك، ويَغلِبُ الَّذينَ معه، الـمَدعُوُّونَ الـمُخْتارونَ الأُمَناء.»

ونظرًا لهذا التفسير، ونسب الانتصار للمسيح الابن، فإنّ التعبير «الله» أو «اللهُمّ»، حسب رأي عدد من الباحثين، في بداية هذا النشيد[11] يعود الى «الابن»، الأقنوم الثاني من الثالوث الأقدس، وليس إلى «الآب». نقرأ هذا أيضًا عند بعض كتّاب الكنيسة الأقدمين، ومنهم بلينُس Plinus في رسالته إلى الإمبراطور ترايانُس، في القرن الثاني، حين قال إنّ الأناشيد كانت تُكتَب وتوجّه إلى المسيح بصفته الله، كما في إشعيا (9: 6)[12]. إذًا نجد إنّه كان شائعًا في تفسيرات الأدب المسيحي المبكّر إطلاق لقب الآب الأزليّ على المسيح أيضًا.

تحليل النشيد

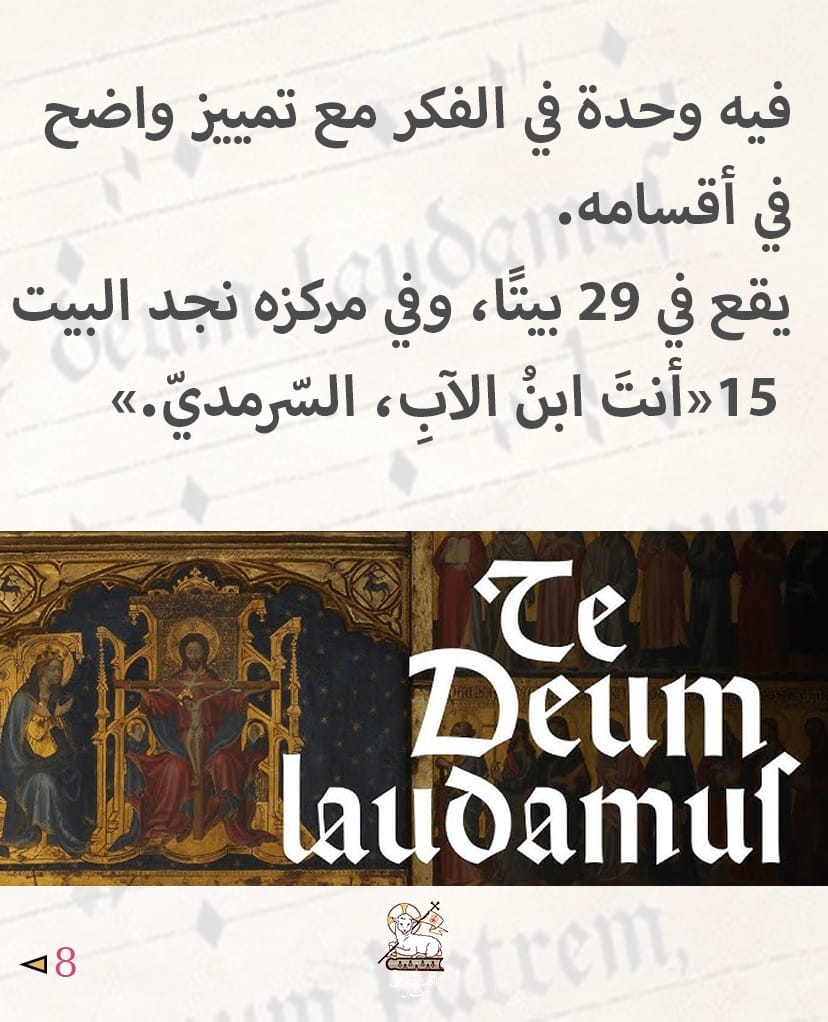

في تحليل هذا النشيد، بشكل متكامل، نجد فيه وحدة في الفكر مع تمييز واضح في أقسامه. يقع في 29 بيتًا، وفي مركزه بالضبط نجد البيت 15 «أنتَ ابنُ الآبِ، السّرمديّ.» لربّما يؤكد الاعتقاد أنّ هذا النشيد موجّه للمسيح المنتصر. ولكن لا يمنع أن نجد النشيد مقسَّمًا إلى ثلاثة أقسام، مع بُنية ثالوثيّة واضحة. فيبدأ بتمجيد الله الآب في جلال مجده السّماوي، ثمّ يُكمل في سرد التدبير الخلاصي للابن على طريقة قانون الإيمان، ويختتم بصلاة فيها الروح القدس يكون مُعينًا كما جاء في الرسالة إلى الرومانيين (8: 26-27)[13]

ويبدأ النشيد من الأبديّة وينتهي بالزمن الحاضر. ففي السّماء يكون التسبيح الأبدي الذي لا نهاية له الذي يقوم به الكاروبيم والسّاروفين. إنّها حركة نازلة من السّماء وتصل إلى الأرض مع تجسّد المسيح التاريخي، وينتهي بالابتهالات وطلب العون الإلهي لحياتنا الحاضرة «خّلِّصْ، يا ربُّ شعبَكَ…، إحفظْنا، يا رَبُّ، في هذا اليومِ مِن كُلِّ خَطيئة، إرحمْنا، يا ربُّ إرحمْنا.» كذلك نرى هنالك وحدة في أجزاء هذا النشيد تربط أقسامه الثلاثة بعضها ببعض.

هنالك مَن يقول إنّ النشيد موجّه إلى شهيد أو شهداء، وأيضًا مَن يقول إنّه موجّه إلى الإمبراطور قسطنطين، كما يذكر المؤرِّخ الكنسي الشهير أوسيبيوس، بعد انتصاره في معركته على خصومه، والتي بها أصبح الحاكم الوحيد للإمبراطوريّة.[14]

يُعتقد أنّ القسم الأوّل من النشيد كان موجودًا قبل نهاية القرن الرابع، أو بداية الخامس. ولربّما ما تحدّث عنه ترتليانُس[15] من القرن الثالث عن القدّوس الثلاثيّة هو في الواقع تلميح لما كان موجودًا في نشيد اللهمّ نمدحك في ذلك الوقت، إذ لم تكن القدُّوس قد أُدرِجَت بعد في ليتورجيا القدّاس في ذلك الوقت.[16] كذلك هنالك نصّ شبيه من قبريانُس[17] يُلمِّح إلى ما جاء في هذا النشيد: «حيث هناك جوقة الرسل الممجّدين، وهناك الجمع الغفير من الأنبياء المبتهجين، وحيث شعب الشهداء الذي لا يمكن إحصاؤه.»[18]

إذًا، وحسب هذه المعطيات، وكما استنتج الباحث غامبر Gamber، يمكن حساب القرن الثاني كموعد لكتابة قسم من هذا النشيد الشهير، وشمال أفريقيا اللاتيني كمكان لكتابته، في حين نِسيتِس لم يكن سوى مُنظِّم أو منقِّح للنصّ.[19]

يمكننا تعقُّب مصدر مشترك لهذا النشيد من العهد الجديد وهو الرسالة إلى أهل قولُسّي، حيث نقرأ بعض الآيات هي شبيهة بتلك التي نجدها في النشيد: «فيه خُلِقَ كُلُّ شيَء مِمَّا في السَّمَواتِ ومِمَّا في الأَرْض ما يُرى وما لا يُرى أَأَصْحابَ عَرْشٍ كانوا أَم سِيادَةٍ أَم رِئاسةٍ أَم سُلْطان كُلُّ شيَءٍ خُلِقَ بِه ولَه» (1: 16).

[1] Springer P.-E., « Nicetas and the authorship of the Te Deum », in Studia Patristica 30 1997, Peeters, Leuven.

[2] Michel Huglo, “Te Deum”, in New Catholic Enyclopedia, vol. 13, pp. 954-955. Albert Gerhards, “Te Deum laudamus, Die Marseillaise der Kirche?”, Litur. Jahrb. 40 (1990), 65ff.

[3] Sed in hymno quem omnes eccelsiae toto orbe receptum canit, cottidie dicens : Tu es rex gloriae Christus … (MGH, Epist., vol. 3, pp. 434-436)

[4] G. Morin, « Nouvelles recherches sur l’auteur du Te Deum », in Rev. Ben. 11 (1894), pp. 59-60.

[5] Zahn, Kattenbusch, Leclercq, Burn.

[6] V. Messana, « Quelques remarques sur la liturgie du chant selon Nicétas de Remesiana », in Eph. Lit. 102 (1988), pp. 138-144.

[7] Kähler.

[8] هنالك بعض المخطوطات التي تحتوي على أوّل 12 بيتًا من هذا النشيد باللغة اليونانيّة.

[9] Exegetica in Psalmos, in Migne, PG 12, 1132-1133.

[10] CCL 14, 376 : « Sed iam tropaeum suum adtollat. Crux supra umeros imponitur ut tropaeum, quod, sive Simon, sive ipse portaverit… »

[11] «إيَّاكَ، أنتَ الإلهَ، نمدح، بِكَ، أنتَ الرّبَّ، نعترف».

[12] «لِنُمُوِّ الرِّئاسة ولسَلام لا آنقِضاءَ لَه على عَرًشِ داوُدَ ومَملَكَتِه، لِيُقِرَّها ويُوَطِّدَها بِالحَقِّ والبِرّ مِنَ الآنَ وللأَبَد، غَيرَةُ رَبِّ القُوَّات تَصنعُ هذا.»

[13] «إِنَّ الرُّوحَ أَيضاً يَأتي لِنَجدَةِ ضُعْفِنا لأَنَّنا لا نُحسِنُ الصَّلاةَ كما يَجب, ولكِنَّ الرُّوحَ نَفسَه يَشفَعُ لَنا بأَنَّاتٍ لا تُوصَف.»

[14] Eusebius V. Const. II, 19, 24. PG 25, 341a. De Laudibus Constantini 5 (PG 20, 1336); HE 10, 9, 6.

[15] «أمام حضوره لا تتوقف الملائكة المحيطون به عن القول: ”قدوس، قدوس، قدوس“. هكذا نحن أيضًا، المرشحون لمنصب الملاك، إذا ما استحققناه، حتى في هذا العالم، يمكننا أن نتعلم تمامًا تلك الكلمة السماوية التي نخاطب بها الله، والواجب المتعلق بحالة مجدنا المستقبلي.»

De orationes, 3, in Tertullians Treatises Concerning Prayer, Concerning Baptism, Translations of Christian Literature Series II (Latin Texts), London 1919.

[16] Klaus Gamber, « Das Te Deum und sein Autor », in Rev. Ben. 74 (1964), pp. 318-321.

[17] De Mortalitate, 26. In S. Thashii Caecilii Cypriani, Liber De Mortalitate et Epistola ad Demetrianum, Augustae Taverinorum, 1887.

[18] Illic apostolorum gloriosus chorus. Illic prophetarum exultantium numerus. Illic martyrum innumerabilis populus.

[19] Klaus Gamber, « Das Te Deum und sein Autor », in Rev. Ben. 74 (1964), pp. 318-321.